この壮大な北海道という土地の広大さは、自然が人々と共に織り成す多彩な物語の舞台となります。その一つに私たちと釧路の鶴たちとの物語が存在します。初めて私が釧路を訪れたのは数年前のことで、その地を訪れた際に驚いたことは、地元の方々が持つ鶴に対する感覚でした。彼らが語る「鶴って、ただただ身近すぎて、逆にありがたみが薄いんですよね」という言葉が、私には新鮮で興味深いものとして響きました。釧路では、鶴があまりにも日常的な存在である一方、その姿が目に入れば入るほど、その存在感が薄れていくというのは、他の地域ではあまり見られない現象でしょう。この現象を探求することが、私が今回取材しようと思っているテーマ「北海道:釧路では“鶴”が身近すぎて逆にありがたみが薄い説」です。北海道の豊かな自然とそこに息づく生き物たち、そしてその中で生きる人々の感じるありがたみ、そのバランスがどのように崩れていくのか、一緒に考えて見ませんか。

鶴と釧路の深い関係性

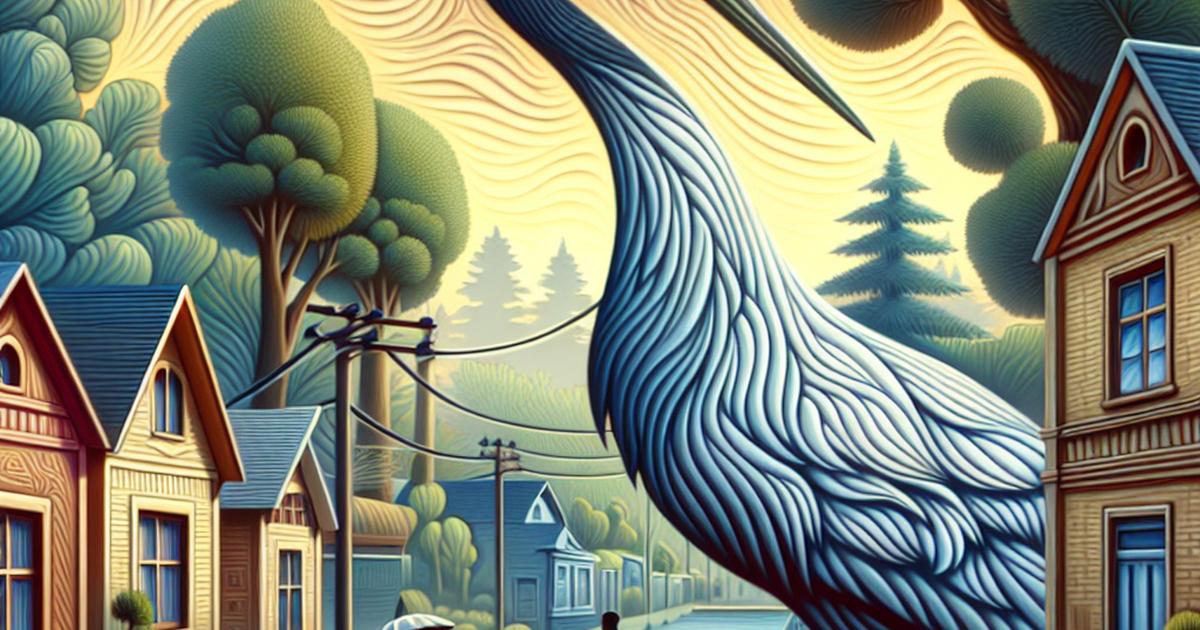

北海道の美しい風景を彩る釧路では、美しい鶴が身近な存在となっています。時折空を舞い踊るように飛び交う姿は、美しい自然と一体化し、まるで生命を象徴するかのようです。釧路湿原は、その名も全国に知られるほどのタンチョウ鶴の生息地として有名です。雄大な湿原に映えるタンチョウ鶴の白く美しい姿は、見るもの全てを魅了する絶景とも言えます。我々都市生活者からしたら、そんな美しい鶴が自由に飛び交う光景は、まるで絵画のように美しく、心を癒す大自然の贈り物と感じます。しかし、釧路で生まれ育ち、生活を共にしている人々にとって、鶴は生涯を共にするパートナー、まさに家族の一員ともいえる大切な存在なのです。その証拠に、ここ釧路では、「鶴が身近すぎてありがたさが薄い」と感じてしまう人々も少なくないのです。これは決して鶴への無関心や軽視を示すものではなく、それほどまでに鶴との深いつながり、共生関係があることを示しています。それこそが、釧路という地と鶴とが、互いを高め合い、共に生きる美しい姿を描いているのです。

“当たり前”の特別さ

私たちが日常的に暮らしているこの場所では、何気なく行き交うカラスやハト、それらの存在自体が風景の一部として認識されることもありますが、これが他の地域における私たちの視点だと、それらは完全に特別な存在と変貌します。私自身、経験から言って初めて海外に足を踏み入れた時、突如として私の視界に飛び込んできたのは、自宅の庭で何気なく見かけるような鳥の存在が珍重され、愛されている現実でした。それが驚きであったと同時に、私はここに一つの事実を学びました。それは、地域性とは何なのか、そしてそれが一体どのように私たちの感じ方に影響を与えるのかということです。たとえば、釧路の人々にとって鶴は、その日常の風景の一部であり、生活の一部となっています。それらに当然のように接するからこそ、特別感や価値が薄れ、ありがたさまでが薄くなってしまう。これは人間の心理、”当たり前”の特別さとでも名付けましょうか。目の前に存在するものが当たり前であるからこそ、その価値を見落とすことがある。しかし、時と場所を変えれば、私たちの視点は大きく変わる。だからこそ、私たちは常に自分の視点を広げ、新たな価値観を受け入れることが重要なのです。

身近な存在への再認識

私たちの日常生活において、どこにでも存在し、目に触れる「当たり前」の一部として見過ごされがちなものがあります。しかし、その”当たり前”の存在が実は特別であり、私たちの生活を豊かに彩っていることに気づく瞬間が必ず訪れます。そのきっかけとなったのが、このコロナ禍でのローカルな観光のブームでした。ソーシャルディスタンスを保つために大規模な観光地から遠ざかり、地元の魅力を再発見する機会が増えたからです。

観光客のごった返す街から離れ、普段は見過ごされる町の風景に目を向けると、そこには美しい鶴が優雅に羽ばたいている姿がありました。観光客の減少により、町の中の鶴に対する注目度が増す一方、地元の人々自身も鶴の存在に改めて目を向けるようになりました。小さな子供たちが指を差し、大人たちがカメラを構え、全ての世代がその美しい姿に見惚れていました。

私もその一人で、地元の人たちと一緒に空を見上げて鶴を見守る毎日が始まりました。その鶴の美しさと生命力に感銘を受け、心が揺さぶられる度に、私たちは”当たり前”の存在の大切さを思い出し、その存在に感謝することの意味を再認識しました。「ありがたさが薄れる」とは、私たちがその存在に対する感謝の気持ちを忘れ、それを特別ではなく当たり前と捉えてしまうことを意味します。しかし、この経験を通じて、私たちは再び”当たり前”の存在の価値を理解し、深く感謝することができました。

まとめ

釧路市の鶴が身近すぎてあまり感謝の気持ちが湧かないという現象は、特に地方都市が抱える”当たり前”の風景への感謝が希薄になる問題を象徴しています。しかし、これは決して特異な現象ではありません。私たち日本人が頻繁に訪れる地元の神社や公園、街角の商店など、地域の特色を象徴するような”あたり前”の存在が、日々の生活の中で見慣れすぎてその価値を見落としてしまっているのかもしれません。それらが一旦消え去ってしまえば、その特別な存在感を痛感するでしょう。しかし、それまでに気づくことは難しいというのが現実です。私たちは毎日見かける風景が、他の地域や他の人々から見れば新鮮で魅力的なものとして映ることを忘れがちです。それはまさに、新たな観光の波や外からの視点が、釧路の鶴のように特別な存在のありがたさを再認識させる起爆剤となることでしょう。それをきっかけに、私たちは生活の中に埋もれた”当たり前”と”特別”の境界線を見つめなおし、改めて自分たちの街や地域が持つ価値を再認識し、誇ることができるはずです。そのためにも、まずは身近な存在に目を向け、その特別さを見つけることが大切なのではないでしょうか。